Tableau de bord

Ce tableau de bord présente les éléments de diagnostic sur les consommations, productions et émissions de GES en Île-de-France. Il a pour but d’offrir une vision synthétique et dynamique du bilan francilien, en reprenant les principaux chiffres-clés.

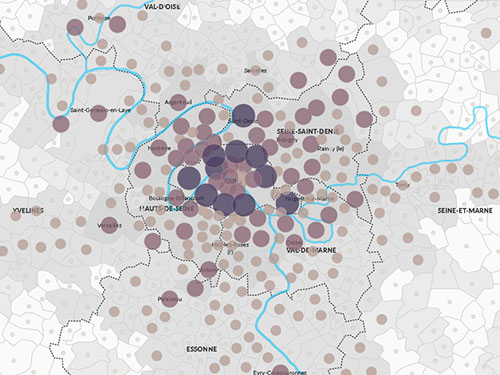

Les données territoriales complètes sont disponibles sur l’outil Energif du ROSE, via les cartographies ou les fiches bilan territoriales, et sur demande auprès de l’AREC.

ÎLE-DE-FRANCE | Mise à jour : septembre 2025 |

Consommations énergétiques (2022)

Inventaire des consommations

| En France métropolitaine, les consommations pour le chauffage sont étroitement liées aux températures extérieures. L’analyse des évolutions interannuelles des consommations énergétiques nécessite donc de décorréler ces évolutions de l’effet de la météorologie afin de juger des autres facteurs (paramètres socio-économiques, politiques énergétiques, mix énergétique, …). Airparif met ainsi à disposition les consommations énergétiques corrigées des variations climatiques (dites « à climat normal »), en fonction de la rigueur hivernale. L’année 2022 est caractérisée par une rigueur hivernale dite « douce », c’est-à-dire plus douce que celle observée sur la période de référence (1992-2021), limitant l’usage du chauffage. |

| Avec 169 TWh d’énergie finale consommée, soit 10% du bilan national, l’Île-de-France a diminué de 22% sa consommation totale d’énergie finale depuis 2005. Cette baisse est plus ou moins marquée sur l’ensemble des secteurs, à l’exception du secteur tertiaire, pour lequel les consommations ont augmenté de 6% depuis 2005. C’est l’industrie qui présente la plus forte diminution de consommations (-39%). Les consommations sont portées en majorité par le secteur du bâtiment (résidentiel + tertiaire), à 68 %, et des transports routiers, à 22%. La répartition énergétique par secteur d’activités montre également qu’au sein du secteur du bâtiment, le gaz naturel est encore très largement utilisé, juste après l’électricité (respectivement 38% et 45% des consommations). Les consommations des produits pétroliers, majoritairement affectées au transport routier, continuent leur baisse tendancielle et atteignent une baisse générale de 45% depuis 2005. |

Les usages énergétiques pour la consommation énergétique finale peuvent être rassemblés en trois catégories. Pour le secteur résidentiel, l’usage principal est le chauffage à 60% (bien que l’utilisation du chauffage durant l’année 2022 a été plus limitée du fait d’un hiver doux par rapport à un climat normal), suivi des usages "autres" (comprenant notamment la cuisson, la climatisation et l'électricité spécifique) à 27% et enfin l’eau chaude sanitaire à 14%.

Concernant le secteur tertiaire, le chauffage et les usages "autres" (climatisation, électricité spécifique…) sont les usages les plus représentés respectivement à 44% et 48%.

Ces deux usages sont suivis par l’eau chaude sanitaire (8%).

Consommations par usage résidentiel

Consommations par usage tertiaire

Plus d’informations et des indicateurs connexes sont disponibles sur BATISTATO, outil développé par la DRIEAT permettant de visualiser la constitution des parcs de bâtiments résidentiels et tertiaires dans les territoires franciliens, et réutilisant certaines données du ROSE.

Consommations par période de construction du résidentiel

Consommations par sous-secteurs tertiaire

Les consommations énergétiques sont particulièrement liées à la période de construction des bâtiments. Pour le secteur résidentiel, les consommations énergétiques moyennes par âge du bâtiment indiquent que les bâtiments construits avant 1945 sont les plus énergivores, par comparaison, les bâtiments construits depuis 2006 consomment 28% d’énergie en moins à surface équivalente.

Ce résultat prend notamment en compte les rénovations d’isolation et des moyens de chauffage, dont production d’eau chaude.

Concernant le secteur tertiaire, c’est la répartition des consommations par branche qui est intéressante à observer. Les bureaux et les administrations ainsi que les commerces représentent la plus forte part des consommations du secteur (respectivement 27% et 25%), ce qui est cohérent avec la typologie de la région francilienne. D’autres branches comme l’habitat communautaire ou le bâti liés aux transports ne représentent que 3% et 4% respectivement.

Émissions de gaz à effet de serre (2022)

À l’image des consommations d’énergie, les émissions de GES (scopes 1+2) ont également diminué depuis 2005 (-39%), avec 29 900 kteqCO2 émises en 2022.

Les secteurs de la production d’énergie et de l’industrie enregistrent les plus fortes baisses (respectivement -84% et -59%). Les secteurs du bâtiment (résidentiel + tertiaire) et du transport routier présentent également une diminution forte (respectivement -40% et -33%). Néanmoins, ces secteurs sont ceux qui portent les trois quarts des émissions de GES de l’Île-de-France, avec respectivement 48% et 33% du bilan.

Le secteur UTCATF (Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des Terres et Foresteries), correspond aux émissions liées à la gestion des forêts (accroissement et récolte) et celles liées aux changements d’affectation des terres. Ce secteur permet globalement d’absorber des émissions (émissions négatives) sur son territoire, on parle alors de « puits de carbone ». Le bilan peut néanmoins varier selon l’équilibre local de l’accroissement-récolte des forêts et du changement d’affectation des terres (artificialisation/reforestation, etc.). En Île-de-France ce secteur représente -1 701 kteqCO2 en 2022 ne permettant donc de compenser que 6% des émissions du territoire pour cette année. De plus, entre 2005 et 2022 le secteur a enregistré une baisse des émissions captées de 3%.

Productions énergétiques (2023)

La production totale d'énergie en Île-de-France s'élève à 28 TWh ce qui couvre 16% des consommations finales totales d'énergie de la région.

Cette production est majoritairement une production de chaleur (81%) qu'il s'agisse de chaleur en réseaux ou diffuse. Les productions d'électricité (13%), de fraîcheur (3%) ou encore de gaz (3%) restent néanmoins non négligeables et connaissent une croissance importante, notamment grâce aux accompagnements techniques et financiers déployés ces dernières années pour les filières renouvelables et de récupération.

La part renouvelable et de récupération tend à être majoritaire. En effet, la chaleur renouvelable et de récupération est déjà majoritaire à 73% dans le total de la chaleur francilienne produite. Même chose pour la production de gaz en Île-de-France qui est à 100% renouvelable étant donné qu'il s'agit d'injection de biométhane issue d’installations de méthanisation. La production renouvelable et de récupération électrique quant à elle, représente 56% dans le total de l'électricité francilienne produite, et tend encore d’avantage à se développer sur plusieurs filières et notamment le solaire photovoltaïque.

Ainsi, la part de la production renouvelable et de récupération en Île-de-France s'élève à 73%.

C’est la production de chaleur qui représente la plus forte part qu’elle soit EnR&R (81%) ou non EnR&R (79%).

Les trois filières de production de chaleur EnR&R les plus représentées sont la production thermique à partir du bois-énergie (chaufferies biomasses et bois domestique) à 31%, des déchets ménagers et assimilés (Unités d’Incinération des Déchets Non-Dangereux (UIDND)) à 30% et des pompes à chaleur aérothermiques à 21%. Néanmoins, un essor conséquent des géothermies (profonde et de surface) est à noter et représente la 4ème filière la plus importante en Île-de-France (12%) appuyée par le développement des réseaux de chaleur urbains.

Pour l’électricité EnR&R c’est l’incinération des déchets ménagers et assimilés (UIDND) qui représente la plus forte part (49%). Néanmoins, de la même manière que les géothermies pour la chaleur, ici, le solaire photovoltaïque connaît un développement important et représente la 3e filière la plus productrice d’électricité EnR&R (14%) après l’éolien (20 %).

Pour la partie non EnR&R, le gaz naturel est la source d’énergie la plus utilisée que ce soit pour la chaleur (96%) ou encore l’électricité (87%).

La production totale de chaleur livrée à un réseau de chaleur s’élève à 13,1 TWh en 2023. Dans cette production totale, plus de la moitié est EnR&R (54%).

De nombreuses technologies, très peu utilisées en France, sont ici utilisées au sein des réseaux de chaleur franciliens : solaire thermique, pompes à chaleur sur groupe froid et aérothermiques, cloacothermie (récupération de chaleur des eaux usées) ou encore valorisation de la chaleur fatale sur data center. L’ensemble de ces « nouvelles filières » produisent 224 GWh mais ne représentent encore que 2% de la production régionale sur réseaux. Par ailleurs, avec l’essor projeté des data centers sur le territoire, la question de la chaleur fatale des installations à valoriser sera prépondérante à l’avenir.

Enfin, la voie de l’interconnexion est également privilégiée au sein de certains réseaux. Avec 828 GWh de chaleur provenant d’un autre réseau, les réseaux franciliens n’ont donc pas à rougir et sont parties prenantes d’une démarche responsable, économique et écologique !

Depuis 2017, la production d’énergie francilienne a augmenté de 11%. Cette évolution s’explique principalement par la hausse de la production EnR&R (+26%). À l’inverse, la production d’origine fossile a diminué de 16%. Un bon indicateur vis-à-vis de notre indépendance énergétique !

Cette baisse s’explique en partie par les différentes crises survenues en France entre 2020 et 2023, mais aussi par le développement de certaines filières renouvelables et de récupération.

Parmi cette hausse de la production EnR&R, la chaleur et l’électricité ont connu des évolutions significatives depuis 2017 (respectivement +24% et +26%). Plusieurs filières ont vu leur production fortement augmenter en sept ans : le solaire photovoltaïque (x4), l’éolien (x3) ou encore l’injection de biométhane (x13).

Bien que les filières calorifiques n’affichent pas les hausses les plus marquées, elles ne sont pas en reste. Par exemple, la production de chaleur issue de la géothermie profonde a été multipliée par 1,4, tandis que celle produite à partir de PAC aérothermiques a été multipliée par 2,2 !

S’ajoutent à cela des filières plus secondaires à l’échelle régionale - comme la chaleur fatale des data centers, les biocombustibles liquides (huile de colza, bio-fioul…) ou encore solaire thermique - qui enregistrent une croissance continue, passant de 139 GWh en 2017 contre 262 GWh en 2023.

Néanmoins, une filière peine encore à s’imposer : la production de fraîcheur. En effet, entre 2017 et 2023, cette dernière est restée stable, tout comme le nombre de nouveaux réseaux de fraîcheur (+5 avec un total de 14 réseaux en 2023). Pourtant, les réseaux représentent un véritable atout écologique pour lutter efficacement contre le changement climatique et subvenir aux besoins en froid des bâtiments (haut rendement énergétique, faibles émissions de GES…).